Caos, violenza, traffici, estremismo islamico regnano in Somalia da quasi trent’anni. Ma sono rimasti sullo sfondo del racconto del rapimento di Silvia Romano. Occorre conoscere almeno un poco questo Paese per rileggere anche la vicenda della cooperante. Ed essere felici per la sua liberazione

Sprofondata nel caos e nell’anarchia da quasi trent’anni – ovvero dalla caduta di Siad Barre nel 1991 – la Somalia ha conosciuto in questi ultimi tempi un’escalation di violenza e brutalità legata all’imporsi di gruppi islamisti radicali, tra i quali è emerso, a partire dal 2005-2006, quello degli al Shabaab (letteralmente “i giovani”).

Tra le prime azioni che hanno imposto all’attenzione internazionale questo movimento è stata la profanazione del cimitero italiano di Mogadiscio. Nel 2006, con la presa del potere da parte delle Corti islamiche, che avevano cacciato i «Signori della guerra» che da quindici anni controllavano la capitale, anche gli Shabaab hanno cominciato ad acquisire sempre più rilevanza. E nel 2007 – dopo la cacciata delle Corti da parte dell’esercito etiope -, è diventato il gruppo egemone, arrivando ben presto a controllare l’80 per cento del territorio della Somalia e quasi l’intera capitale Mogadiscio, e imponendo in maniera molto intransigente la sharia, la legge islamica, associata a pesanti violazioni dei diritti umani e gravissime discriminazioni nei confronti delle donne, ma anche vessazioni ed estorsioni, che hanno creato un clima di violenza, oscurantismo e privazione delle libertà fondamentali.

Il movimento è stato espulso da Mogadiscio nell’agosto del 2011 e dal porto di Kismayo nel settembre 2012, ma ha continuato a controllare vaste zone rurali nel sud e nel centro del Paese. Affiliato ad Al Qaeda dal 2012 (anche se un gruppo minore farebbe riferimento allo Stato Islamico), si è reso protagonista anche recentemente di azioni devastanti, spesso con vittime civili: nel dicembre del 2018, ad esempio, un’autobomba ha provocato almeno 85 morti a Mogadiscio. Pochi mesi prima, in settembre, gli Shabaab hanno attaccato la base americana all’aeroporto militare di Baledogle e nello stesso giorno a Mogadiscio una bomba è esplosa al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani, senza fare morti. Sempre nella capitale, lo scorso 8 gennaio un’altra autobomba ha provocato 4 morti e una quindicina di feriti nei pressi del Parlamento.

Qualche giorno prima, il 5 gennaio, gli Shabaab sono tornati a colpire in Kenya, prendendo di mira la base americana di Camp Simba, nella provincia di Lamu. Da quando il governo di Nairobi ha deciso di inviare le proprie truppe in Somalia nell’ottobre 2011, il Paese ha conosciuto una serie inarrestabile di attentati e attacchi, come l’orribile massacro di 148 studenti dell’Università di Garissa, nell’aprile del 2015. E ancora prima, l’assalto al centro commerciale West Gate di Nairobi nel settembre 2013, che ha fatto ufficialmente 67 morti. E molti altri ancora, specialmente nella zona costiera, a maggioranza musulmana, dove si sta estendendo l’influenza islamista, penetrando anche in altri Paesi come la vicina Tanzania e, più recentemente, nella regione di Cabo Delgago nel nord Mozambico.

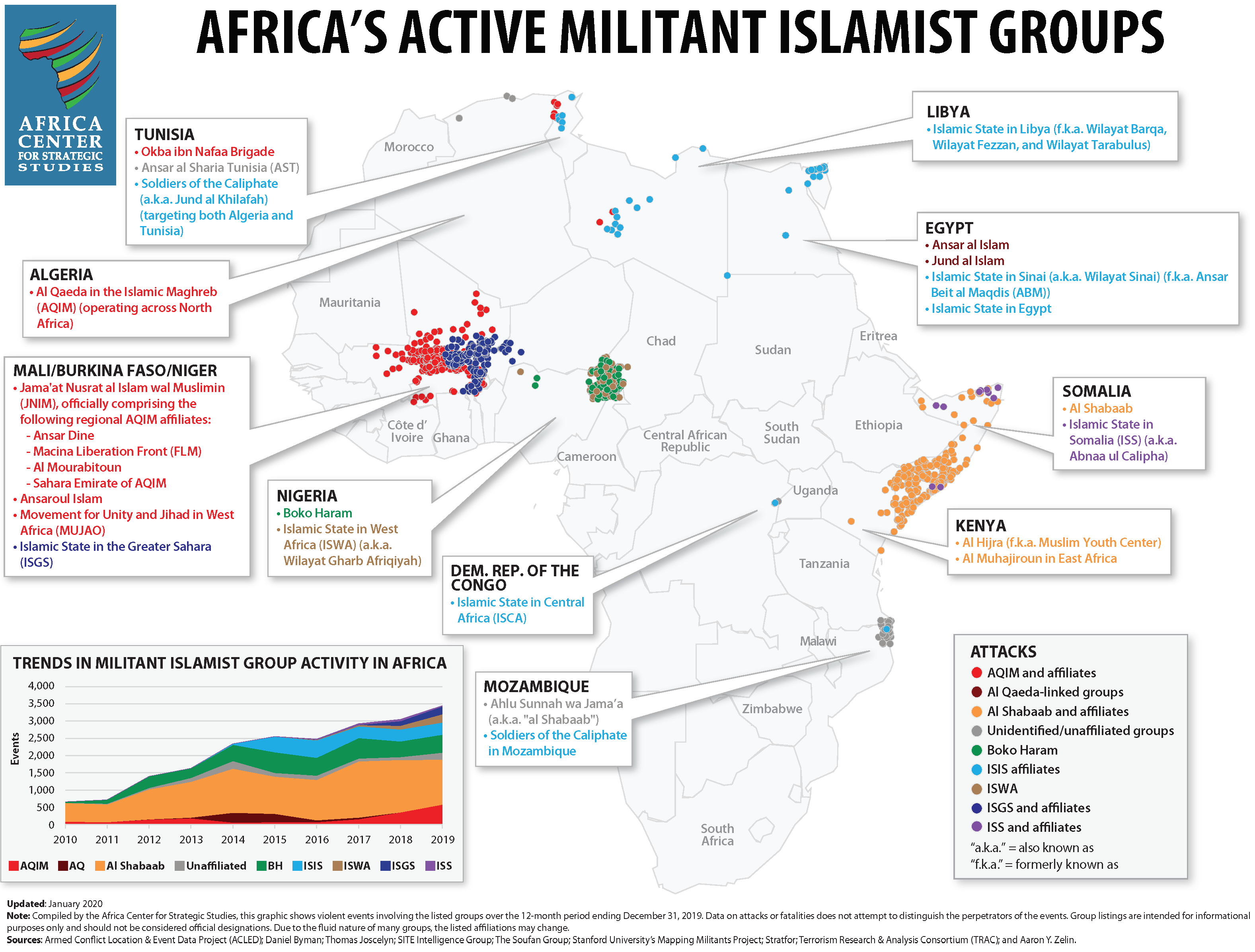

In un recente rapporto dell’Africa Centre for Stategic Studies (Acss) che ha sede a Washington, si evidenzia come in Africa, nel 2019, i gruppi islamisti abbiano fatto registrare un ritmo record di attività, con 3.471 eventi violenti registrati, il 14% in più rispetto al 2018, ma addirittura il doppio rispetto al 2013. Questa escalation riguarda soprattutto l’area del Sahel, anche se rimane molto consistente l’attività di al Shabaab.

«L’attività violenta collegata ad al Shabaab – si legge nel report – rappresenta ora circa il 38 per cento di tutti gli eventi militanti di gruppi islamisti in Africa (rispetto al 50 percento per gran parte dell’ultimo decennio) e quasi il 27 percento delle vittime dichiarate legate a tali eventi». Questo perché è cresciuto molto il terrorismo islamista nel Sahel, mentre in Somalia il gruppo continua a imperversare sia nella capitale che nelle aree periferiche. E pare continui a essere coinvolto anche nelle azioni di pirateria che da molti anni infestano le acque dell’Oceano Indiano e in vari traffici (armi, ma non solo) che prosperano in Somalia da molti decenni, complice anche la debolezza del governo centrale e di tutte le istituzioni che di fatto non hanno un vero e proprio controllo sul Paese. Dal 2017, si erano intravvisti alcuni segnali di ripresa, in seguito all’elezione del nuovo presidente e un certo sviluppo soprattutto nella capitale Mogadiscio, anche se tuttora permane un clima di grande incertezza e precarietà. Entro il 2020, inoltre, si dovrebbero tenere le prime vere elezioni democratiche dopo cinquant’anni, sulla base di una nuova legge elettorale approvata nel dicembre 2019. Ma tutto dipenderà dalle condizioni di sicurezza.

Missioni internazionali fallimentari

La Somalia è sempre stato un Paese strategico per la sua posizione geografica, in bilico tra Africa e Asia, tra Occidente e mondo arabo. Il che ha attirato su questo Paese le attenzioni di molte grandi potenze internazionali: non solo l’Italia a cui è legata dalla storia coloniale (e non solo), ma anche e soprattutto gli Stati Uniti. Che qui hanno giocato spesso partite non sempre pulite.

Dopo la caduta del regime di Siad Barre nel gennaio del 1991, è iniziata per la Somalia una lunga fase di instabilità e violenza, che continua tuttora. E che ha provocato anche la frammentazione del Paese. Già il 24 maggio 1991, le principali etnie del nord decidevamo infatti di auto-proclamare la Repubblica del Somaliland, a cui seguirà quella del Puntland sempre nel nord, del Jubaland nel Sud, e così via…

Il 24 aprile 1992, l’Onu ha dato il via alla prima missione delle Nazioni Unite in Somalia (Unosom I), che si rivelerà ben presto inadeguata alla situazione. Il 3 dicembre dello stesso anno, gli Stati Uniti intervengono direttamente in Somalia alla testa dell’operazione Restore Hope. Vi partecipano una ventina di nazioni e quarantadue Paesi contribuiscono al budget di quella che si rivelerà una delle più fallimentari operazioni internazionali. Il 25 marzo 1994, infatti, tutte le forze del contingente americano lasciano la Somalia. Pochi giorni dopo, il 31 marzo, si conclude ufficialmente Unosom II, con un bilancio di migliaia i morti somali e un Paese più diviso e povero di prima.

Attualmente, in Somalia sono presenti tre missioni internazionali: una dell’Unione Africana, Amisom, creata nel 2007 e che conta 19.500 militari e 700 agenti di polizia (è la seconda più grande operazione di peacekeeping dopo quella dell’Onu in R.D. Congo); una americana, Africom, creata nel 2008 e con base in Kenya; e una europea, EUTM-S a guida italiana, con circa 200 militari di 8 Paesi e una significativa presenza italiana (123 uomini e 20 mezzi terrestri).

Carestie, Covid-19 e locuste

Le difficili condizioni di vita che riguardano gran parte della popolazione somala non possono essere imputate unicamente alle azioni violente dei fondamentalisti islamici. La gente, spesso, deve far fronte alle sfide quotidiane della sopravvivenza, rese più ardue anche da una serie impressionante di siccità, carestie, alluvioni e – più recentemente – dal flagello delle locuste e da quello del Covid-19.

Si stima che nel Paese, quasi 5 milioni e mezzo di persone (su una popolazione di 12 milioni) soffrano la fame e 2 milioni sono in una condizioni di grave insicurezza alimentare; più di 3 milioni necessitano di assistenza sanitaria, 2,7 milioni non dispongono di acqua potabile e servizi igienici e circa metà della popolazione vive sotto della soglia di povertà. Inoltre, nel Paese ci sono 2,6 milioni di sfollati, che sono dovuti fuggire dalle loro case a causa dell’insicurezza e vivono in campi profughi in condizione di grave precarietà e vulnerabilità. Senza parlare delle migliaia di giovani che cercano vie di fuga all’estero.

Ad aggravare la situazione è intervenuta anche una apocalittica invasione di locuste. Enormi sciami (dagli 80 ai 150 milioni di insetti ciascuno) hanno completamente devastato i raccolti in una regione vastissima dell’Africa orientale, colpendo in modo particolare, secondo un bollettino della Fao – la regione dell’Ogaden nel sud dell’Etiopia e il nord-est e il sud della Somalia. Il governo ha proclamato lo Stato di emergenza, anche se non sono state messe in campo concrete azioni di contrasto. Secondo la Fao, infatti, «la riproduzione è tuttora in corso nel nord-ovest e, nei giorni scorsi, nel nord-est, questo potrebbe portare alla creazione di nuovi sciami».

Nel frattempo, anche in Somalia – come in tutta l’Africa – si è affacciato il Coronavirus. E senza un’immediata cessazione delle violenze, diventa davvero difficile, se non impossibile, contrastare la diffusione dell’epidemia. Anche perché i miliziani di al Shabaab profittano del virus per la loro propaganda jihadista, affermando, tra l’altro, che l’epidemia è stata diffusa dalle «forze crociate che hanno invaso il Paese e dai Paesi miscredenti che le sostengono». Ma potrebbero fare di peggio, impedendo l’intervento delle organizzazioni umanitarie, come già successo durante la terribile carestia del 2010-2012, quando morirono circa 250 mila persone. Un rischio che il debole governo di Mogadiscio e le autorità sanitarie e religiose del Paese cercano di contrastare con un’informazione più accurata e scientifica, anche se spesso si rifà ai dettami religiosi.