Mentre il Myanmar va al voto, esce in Italia il libro di uno storico birmano – nipote dell’ex segretario generale dell’Onu U Thant – che spiega gli errori del passato e le sfide che attendono ancora chi vincerà

In queste ore il Myanmar sta votando per le elezioni per il Parlamento. A differenza delle precedenti, tenutesi esattamente cinque anni fa, stavolta la comunità internazionale non guarda più al piccolo Paese asiatico con trepidazione. La Birmania – questo è il nome di epoca coloniale – ha smesso di apparirci come un laboratorio di democrazia, con la paladina dei diritti umani Aung Sang Suu Kyi come capofila. L’icona anti regime e premio Nobel per la pace 1991, che ha pagato anche con la prigione le sue posizioni politiche, oggi è una figura controversa. E non suscita più l’entusiasmo delle rockstar, né di politici di spicco come Hillary Clinton, Condoleeza Rice e Tony Blair che all’epoca l’avevano sostenuta.

Cosa è successo in questi cinque anni? Per noi occidentali, che poco sappiamo della Birmania, tutto si riassume in una sola parola: rohingya. Un termine che designa la comunità musulmana che vive nella regione del Rakhine (o Arakan) e che è stata oggetto di una politica di pulizia etnica che ha avuto il suo apogeo nel 2017. I numeri sono controversi, ma di circa un milione di persone che vivevano nell’area, oltre la metà è dovuta fuggire, per lo più nel vicino Bangladesh, quando i villaggi sono stati distrutti dall’esercito birmano. I racconti dei rohingya sulle violenze subite hanno indignato il mondo e in particolare i Paesi musulmani. Tutto questo è avvenuto mentre Aung San Suu Kyi e il suo partito National League for Democracy (Nld) avevano in mano le redini del Myanmar, dopo una vittoria schiacciante alle elezioni del 2015. Aung San Suu Kyi non era diventata presidente, come avrebbe voluto – la Costituzione birmana vieta questo ruolo a chi ha parenti stranieri, e lei aveva due figli cittadini britannici. Per lei, tuttavia, era stato ritagliato ad arte il ruolo di consigliere di stato e il governo era formato da ministri del suo partito. Di fatto, era la guida del Paese, anche se nel quadro di una Costituzione che garantisce all’esercito il controllo assoluto di una serie di posizioni chiave.

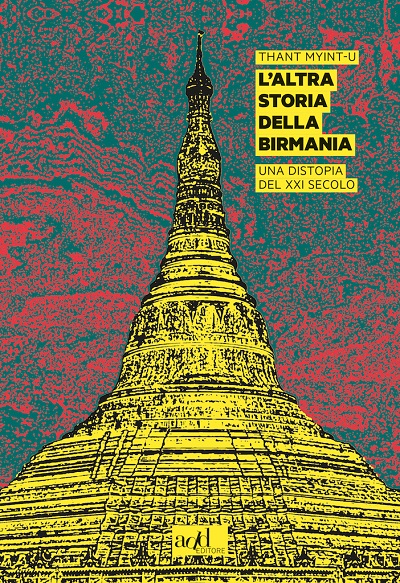

Come è potuto accadere che questa campionessa dei diritti umani abbia avallato la carneficina di una minoranza etnica? Risponde a questo interrogativo, ma anche a molti altri, il libro appena uscito dello storico e diplomatico birmano Thant Myint-U, intitolato L’altra storia della Birmania – Una distopia del XXI secolo e pubblicato da Add Editore). Thant ricostruisce la storia del suo Paese dal colonialismo a oggi, ponendo un particolare accento sull’ultimo decennio. Il suo punto di vista è particolarmente interessante perché è un birmano a cavallo fra culture diverse. È nato a New York, ha studiato a Harvard e a Cambridge, ed è nipote dell’ex segretario delle Nazioni Unite U Thant (1909-1974), il primo non occidentale a ricoprire questo ruolo. Ha vissuto a Yangon e, come racconta nel libro, ha partecipato a iniziative che l’hanno messo a stretto contatto con le autorità e che gli hanno consentito di avere uno sguardo sulle istituzioni dal loro interno.

Ricostruendo le vicende della Birmania dall’indipendenza nel 1948 a oggi, Thant ci fa capire l’estrema complessità di questo Paese di 53 milioni di abitanti, per decenni sotto una dittatura militare che l’ha isolato dal resto del mondo. In primo luogo, i rohingya non sono l’unica minoranza: la Birmania è un vero e proprio mosaico etnico che sono sempre state una spina nel fianco della maggioranza birmana (o bamar). Ci sono aree che lo Stato non ha mai controllato fin dai primordi, dove eserciti nazionali – a volte in combutta con i potenti vicini cinesi – per finanziarsi hanno creato sistemi economici fondati sull’illegalità. Droga e gioco d’azzardo sono all’ordine del giorno. Periodi di tregua e combattimenti si alternano da anni. Inoltre, da quando nel Paese vige un capitalismo senza regole, a guadagnarci per anni è stata solo

una minoranza di birmani, che ha saputo sfruttare un sistema clientelare e corrotto, mentre le fasce più deboli della popolazione si sono ritrovate sempre più a mal partito, anche per gli effetti delle sanzioni occidentali. “La situazione dei poveri in Birmania continua a essere impunemente ignorata”, scrive Thant. Al governo di Aung San Suu Kyi da più parti si rimprovera la mancanza di un programma economico.

Molti contadini hanno perso le loro terre e qualcuno è stato costretto a cercare fortuna nell’inferno delle miniere di Hpakant, che riforniscono il mercato cinese della preziosa giada imperiale. Per resistere a ritmi disumani di ricerca del prezioso minerale molti lavoratori finiscono per assumere droghe. Thant auspica il passaggio a un tipo di capitalismo differente, perché il neoliberismo che ora va per la maggiore non è la soluzione. “ È difficile immaginare un significativo progresso verso la democrazia con gli attuali livelli di diseguaglianza”, dice. A completare il quadro, il ruolo dell’esercito resta forte – il 25 per cento dei seggi in Parlamento sono riservati ai militari – e il cambiamento climatico in corso ha mostrato alla Birmania i danni epocali che è in grado di provocare già nel 2008, con il ciclone Nargis (oltre 100 mila morti).

Il passaggio da una feroce dittatura militare a una democrazia non è così semplice e immediato come gli occidentali si erano immaginati nell’ultimo decennio. Ce l’hanno dimostrato anche le primavere arabe, partite con le migliori intenzioni e poi naufragate. Ricostruire un Paese cambiando la mentalità di burocrati, militari, centri di potere abituati da decenni a pensare solo ai propri interessi è un’impresa ardua. Aung San Suu Kyi, figlia dell’eroe nazionale Aung San, secondo lo studioso ha dimostrato di avere istinti conservatori. Il suo governo ha trovato un’intesa anche con l’esercito e lei, da nazionalista convinta, ha finito per appoggiare le scelte dei militari nel Rakhine, difendendoli dalle accuse di genocidio davanti alla Corte Internazionale di Giustizia nel 2019.

D’altronde, la questione rohingya ha radici antiche, legate dall’immigrazione dal vicino Bengala, e verte sull’idea stessa di cittadinanza, cioè su chi può essere considerato birmano e chi no. Costruire una nuova visione della Birmania come Paese multietnico e multiculturale è una delle tante sfide oggi che Aung San Suu Kyi, se sarà confermata vincitrice alle elezioni, ha di fronte a sé per creare un Myanmar più inclusivo.