Vann Nath (1946-2011) fu uno dei sette sopravvissuti della prigione S-21 di Phnom Penh, dove i Khmer Rossi trucidarono 17 mila persone. In un libro, da poco tradotto in italiano, la sua preziosa testimonianza contro gli orrori del genocidio cambogiano

Quarant’anni fa, una mattina di gennaio del 1978, Vann Nath varca la soglia di un luogo terribile. È una prigione di Phnom Penh, la capitale cambogiana. Si chiama Tuol Sleng, “la collina del mango selvatico”, un nome poetico per un ex liceo diventato noto con la sigla S-21. È un’autentica fabbrica della morte, un’Auschwitz asiatica creata dai Khmer Rossi, dove 17 mila persone – ma alcune fonti parlano di 20 mila – furono eliminate. Solo sette ne sono uscite vive. Uno di loro sarà Vann Nath.

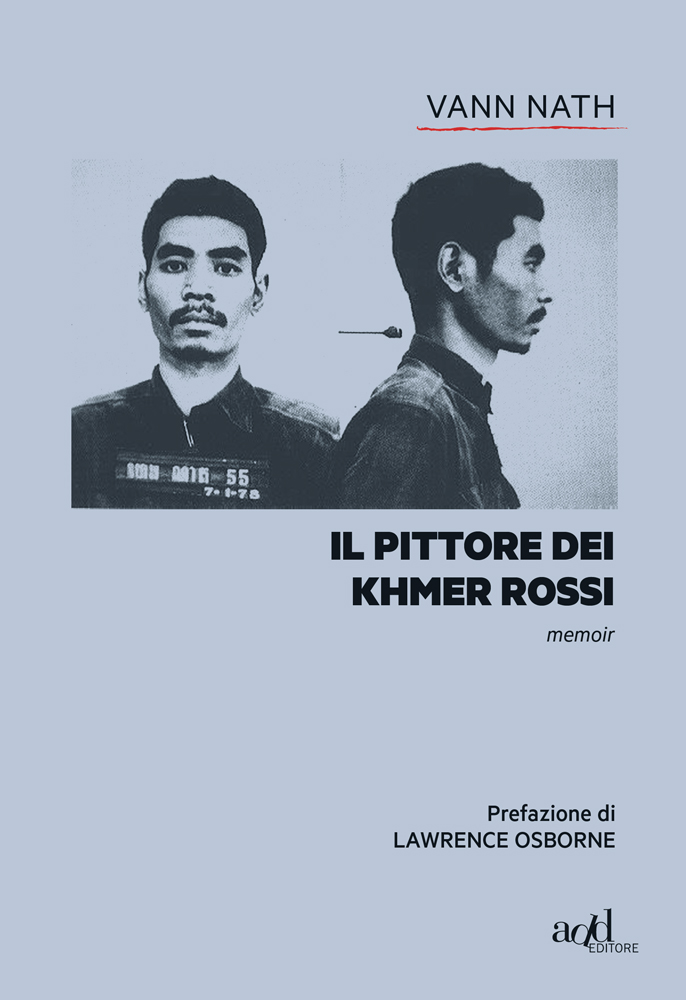

La sua storia è raccontata in un memoir, scritto nel 1998, che la casa editrice Add ha da poco pubblicato in italiano, con il titolo Il pittore dei Khmer Rossi. Vann è morto nel 2011 per un attacco cardiaco, ma questo libro è una testimonianza preziosa di quanto è accaduto in quel luogo infernale, durante i tre anni, otto mesi e venti giorni in cui il regime di Pol Pot scatenò uno dei più cruenti genocidi della Storia del Novecento. Un numero imprecisato di cambogiani – che oscilla fra un minimo di un milione e mezzo fino a oltre tre milioni, secondo fonti differenti – venne trucidato in campi di prigionia, oppure trovò la morte per eccesso di lavoro, fame o malattia.

Fino al mese di dicembre 1977, quando viene arrestato, Vann Nath e la sua famiglia se l’erano cavata discretamente. Vann era originario di un villaggio contadino a trecento km dalla capitale. I Khmer Rossi ce l’avevano soprattutto con la gente di città, il “popolo nuovo”, non solo i borghesi e gli intellettuali ma chiunque non fosse un contadino. Vann era stato educato in un monastero buddhista, che aveva lasciato per dedicarsi alla sua passione, la pittura. Dipingeva cartelloni pubblicitari, nella città di Battambang, che aveva lasciato dopo la presa di potere dei comunisti per rifugiarsi in campagna, dove coltivava riso agli ordini dei Khmer Rossi.

Milioni di persone sono state arrestate sotto Pol Pot, senza un motivo preciso. Quando viene fermato e portato via, Vann si domanda quale errore abbia commesso. Ma non c’è una spiegazione: il potere dell’Angkar – il partito, unico arbitro della vita e morte nella Kampuchea democratica – è assoluto e capriccioso, e si fonda sul terrore. «I Khmer Rossi sono eliminazione. L’uomo non ha alcun diritto», ha dichiarato Duch, il comandante della prigione S-21 in un’intervista. “Meglio uccidere per errore che tenere per errore”, recita uno degli slogan dell’epoca. Il regime non si fida di nessuno.

In carcere, Vann Nath pensa di andare incontro alla morte, come tutti i suoi compagni, quando viene convocato per un interrogatorio. Una sorpresa lo attende: davanti a lui, c’è il capo della prigione, quel Duch che nel 2010, nel processo del tribunale cambogiano per i crimini commessi dai Khmer Rossi, sarà condannato a 35 anni di carcere, poi tramutati in ergastolo. Il partito è venuto a conoscenza del suo talento come pittore. Da quel momento, Vann ottiene condizioni detentive più morbide e soprattutto viene nutrito, perché possa dipingere ritratti di Pol Pot. Sarà la sua salvezza.

Il 7 gennaio 1979, innanzi al sopraggiungere delle forze vietnamite, la prigione viene evacuata. Vann e i suoi compagni lasciati in vita sono costretti a seguire le guardie, ma durante la fuga dalla capitale ritrovano l’agognata libertà. Qualche mese dopo, il nuovo governo chiede al pittore di collaborare alla realizzazione di un Museo del genocidio nella prigione S-21, che viene aperto al pubblico il 7 gennaio 1980. I Khmer Rossi schedavano e fotografavano tutti loro prigionieri, con la stessa meticolosità dei nazisti. Non ci sono foto, invece, delle torture inflitte ai prigionieri, dei massacri e delle fosse comuni. Suppliscono a questa mancanza i quadri di Vann Nath, che per anni presso il Museo ha dipinto quanto ha visto in quel anno orribile della sua vita passato in prigione. Il loro realismo un po’ naif è efficace: indigna e colpisce al cuore.

Come racconta nel suo libro, Vann ha passato il resto della sua vita e cercare di sapere e di capire. Ha incontrato di nuovo alcuni dei suoi aguzzini, ed è stato un testimone cruciale al Tribunale speciale per i Khmer Rossi. Serbare la memoria è diventato lo scopo della sua esistenza. «Se il Museo verrà abbandonato o adibito ad altro scopo, significa che gli uomini, le donne e i bambini che sono morti lì sono stati, di fatto, eliminati e che le loro morti sono prive di significato», scrive Nath. «Voglio tenere viva la memoria affinché i visitatori stranieri e le nuove generazioni di cambogiani possano comprendere cosa è avvenuto in quel periodo. I nostri figli devono imparare a non trattare mai gli esseri umani come animali, o anche peggio degli animali».

Molti dei criminali del regine dei Khmer Rossi sono morti impuniti, incluso Pol Pot. Vann Nath era buddhista e fino all’ultimo non ha mai smesso di credere in una giustizia, che non se non è qui, sarà altrove. «Si raccoglie ciò che si ha seminato», conclude. «Pol Pot e i suoi alleati mieteranno le azioni che hanno commesso». Vann se n’è andato, con il cuore in pace. Ma le sue parole, in questo libro che si legge d’un fiato, continuano a testimoniare l’inferno, e restano un monito a vigilare, perché non accada di nuovo.