Schegge di storia 5 – Le culture

La missione in Bangladesh ha messo i missionari del PIME in contatto con culture, religioni, aree sociali diverse. Dopo i primi decenni nell’area a nord di Calcutta, e nella zona che ora è diocesi di Khulna, il “passaggio del Gange” per portare il Vangelo ai santal che lo desideravano ha dato il via ad un rapporto intenso con questo popolo, e altri gruppi aborigeni e tribali e, di conseguenza, anche all’ impegno di conoscerli, capirli e farsi capire bene.

Anni fa i missionari, arrivando, studiavano prima la lingua santal, in qualche caso accontentandosi di conoscere il bengalese (lingua ufficiale) quel tanto che bastava per viaggiare, andare al mercato, ecc. Era raro infatti che i Santal comprendessero bene il bengalese. Per passare alla scrittura, invece dei caratteri creati di recente per la lingua bengalese ad opera di missionari protestanti, per il santal si scelse di usare i caratteri romani, con qualche segno particolare per suoni non presenti nelle lingue latine. Si fecero traduzioni di testi liturgici, biblici, canti e altro; si prepararono grammatiche e dizionari. Non fu sono lavoro del PIME, ma la nostra parte fu rilevante. Ricordo P. Pussetto e P. Calanchi, che conoscevano bene il santal, lo insegnarono ai nuovi arrivati, scrissero testi in santal e testi riguardanti usi, costumi e storia di questo popolo. P. Gregorio Schiavi volle vivere in un villaggio, in tutto e per tutto con loro e come loro; p. Sandro Giacomelli si vantava di essere «diventato un santal», e il villaggio in cui trascorse i suoi ultimi anni è diventato sede di una vasta parrocchia. P. Emanuele Meli, appassionato lettore, faceva spesso viaggi in India per capire meglio usi, costumi e novità (nuove pubblicazioni, canti…) di questo popolo che è uno, anche se diviso da un confine politico creato senza tenerli in alcun conto. Mi piace ricordare anche P. Luigi Pinos, che parlava e predicava tanto in italiano quanto in bengalese, in santal, e in inglese… e chi lo ascoltava, se ne era in grado, poteva gustare allo stesso modo la fluidità in ogni lingua e la capacità di raccontare aneddoti, esempi, citazioni… Un dono naturale, certo, ma anche il frutto di un tenacissimo lavoro di preparazione, perché «la Parola di Dio va esposta bene…». Pubblicò anche, in bengalese, una breve storia del cristianesimo nel nord del Bangladesh.

Oggi, il PIME è presente e attivo anche fra i santal, ma non ha più questa ricchezza di conoscenze, e di convivenza. Qualcuno parla e capisce la lingua ma spesso soltanto per guidare preghiere e liturgie. La responsabilità di questo impoverimento va addebitata… alla scuola. Decenni fa, i santal non usavano il bengalese, e chi non conosceva la loro lingua non poteva comunicare in modo soddisfacente. Adesso tutti lo parlano e capiscono: e i bambini lo apprendono a scuola. Nei programmi scolastici è stato introdotto anche l’insegnamento delle lingue dei tribali, ma questa buona intenzione – a quanto ne so – non è stata seguita da realizzazioni soddisfacenti.

Il contatto con le città, e anche con comunità bengalesi che sono cristiane da lunga data, in qualche modo ha ridotto l’attenzione verso i Santal e altri gruppi tribali, ha però sollecitato a capire meglio la realtà più ampia in cui i tribali stessi (che sono una minoranza molto piccola) si trovano immersi, e quindi la cultura indiana e indù. Ricordo due confratelli che hanno preso l’iniziativa di esplorare questo campo: p. Arturo Speziale ha trascorso alcuni anni a Calcutta, laureandosi e pubblicando la tesi in filosofia indiana, mentre p. Giovanni Belloni si è fatto “pellegrino”, trascorrendo lunghi periodi in alcuni “ashram” – in Bangladesh e in India – per vivere “cammini spirituali” accompagnati da “guru” che – mi spiego forse in modo approssimativo ma spero non errato – avevano immerso e interpretato la loro vocazione monastico-eremitica di credenti cristiani nel filone della cultura e della spiritualità indù. Non sono in grado di valutare i risultati, ma apprezzo le motivazioni e l’impegno con cui questa ricerca è stata condotta.

E i musulmani, che costituiscono la stragrande maggioranza della popolazione di questo Paese? Tra i missionari del PIME qualcuno ha cercato di prepararsi alla convivenza con loro seguendo corsi di studi islamici e di arabo a Roma o altrove; quanto ad esperienza di vita, erano pochi i rapporti che potessero avvicinare le parti e permettessero ai missionari di comprendere in un certo senso “dall’interno” aspetti culturali e religiosi islamici.

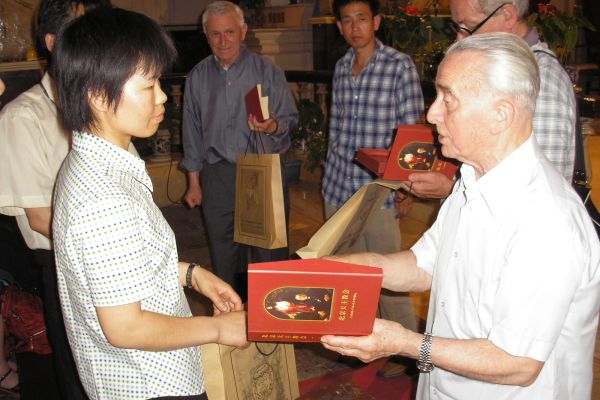

Questa lacuna non è solo del PIME; riguarda tutti i cristiani. Un fatto indicativo, mi pare, è che nel linguaggio religioso dei cristiani sono entrati molti nomi e termini di origine sanscrita, usati dagli indù: reinterpretati, fanno parte del vocabolario cristiano; ma non conosco termini arabo-islamici che i cristiani abbiano fatto propri. Ne ebbi una conferma quando, anni fa, conobbi un commerciante musulmano che, a seguito di un cammino di ricerca spirituale tutta personale aveva abbracciato il messaggio del Vangelo, creando piccole comunità cristiane che – almeno per il momento – avevano deciso di non unirsi ad alcuna delle denominazioni esistenti: cattolica, anglicana, luterana, e altre. È molto attivo nell’annuncio (che pure lo mette a rischio) e per renderlo più chiaro, lui stesso ha tradotto la Bibbia dall’inglese, pubblicandone un’edizione che usa termini ed espressioni familiari ai musulmani, sempre attento però a non urtare la loro sensibilità e i loro divieti. Per questo, ad esempio, non usa il termine “Allah” a proposito di Dio. Ne ho regalato una copia a una giovane musulmana entrata pochi anni fa nella chiesa cattolica, e ne è rimasta entusiasta perché – mi ha detto – «si capisce molto meglio» …

(continua)

Articoli correlati

Un pellegrino non ha un programma, ma una meta

La vicinanza di Francesco nel ricordo del vescovo Carlassare, Sud Sudan