Che cosa abbiamo perso nel frattempo?

In questa Fase2 saremo diversi non per i decreti degli uomini, che pur rispettiamo, ma per i comandamenti di Dio se li amiamo

«Ci sono le voci. Ci accompagnano. Ci mordono. Ci sussurrano brevissime consolazioni» (1). C’è qualcosa di eccessivo nel numero di normative emanate per la “fase 2”. La legittima preoccupazione per la salute pubblica sembra si sia trasformata in un pretesto per esercitare un controllo più stretto sulla popolazione. Lasciando da parte ogni dietrologia, mi chiedo se questo non dipenda da una sostanziale sfiducia delle istituzioni verso i cittadini e dei cittadini tra di loro. Già prima della pandemia un’altra questione aveva attirato la mia attenzione, quella dei seggiolini anti-abbandono da imporre per legge, perché costituiva allo stesso modo un segnale di questa sostanziale perdita di fiducia a tutti i livelli. Se infatti serve una legge per ricordare a mamma e papà di non dimenticare la loro creatura in macchina, allora è finita. E purtroppo di fronte all’evidenza, sbandierata dalla cronaca di quei giorni, di genitori spesso troppo distratti, se non pericolosi, lo Stato è solo corso ai ripari regolando con la legge un aspetto così privato della vita familiare. Mia nonna che di figli ne ha avuti 12, cosa avrebbe dovuto fare per non dimenticarli? Altri tempi, si dice. Ma che cosa abbiamo perso nel frattempo? Lo stesso vale per le tante norme anticontagio, che sembrano pensate a partire dagli stessi presupposti. Sono talmente tonti questi cittadini, talmente ingenui, talmente incoscienti da dover dire loro tutto: come posizionare la mascherina, quanti metri di distanza osservare, in quanti partecipare ai funerali. E siamo solo all’inizio. Ma mi chiedo, ben oltre il Covid-19, non c’è forse una relazione tra questo generale aumento di leggi e l’abbandono dei semplici comandamenti che da sempre costituivano una garanzia del legame sociale? Non ha forse, questo abbandono, generato il caos, la sfiducia reciproca tra istituzioni e cittadini, e fra cittadini e cittadini? Sembrerebbe di sì. In molti casi, i cittadini stessi, con i loro atteggiamenti, hanno indotto le autorità a pensarli come contenitori vuoti, da riempire con un software che ne programmi l’agire secondo un sistema stabilito da un’autorità centrale. Un tempo la Tradizione spirituale parlava di voce della coscienza. E questa bastava. Ma è bene ricordarlo a noi stessi e a chi ci governa, che anche oggi noi non siamo contenitori da riempire. Abbiamo, anche oggi, una vita dell’anima, una parola che viene da dentro, anche se sembra tacere, rimpiazzata dai suoi surrogati. Dalla legge, indotta dall’esterno e frammentata in mille norme. Dalla voce del sistema con le sue ingiunzioni, ora di natura commerciale, ora poliziesca, ora politica, a seconda delle convenienze. Se papà e mamma, ben al di là del coronavirus, dovessero perdere la coscienza di sé, della vita che palpita, nel loro corpo e nel corpo della creatura seduta da qualche parte in macchina, allora è finita. A quella mamma e a quel papà bisognerà dire tutto. Come lavare i piatti, se e quando andare al supermercato o in chiesa. La questione che pongo va ben al di là della presente situazione. Se da una parte, a monte di tutto questo potrebbe esserci l’oblio dell’io e della coscienza di sé, diventata nel frattempo come un contenitore vuoto, dall’altra mi ostino a pensare che non è così. Perché «ci sono le voci», scrive la poetessa. «Di chi sono queste voci / antenate e postere / piccole come briciole / di pelle umana / certe come bambine / da quale altro mondo vengono / quale orizzonte di malinconia / indicano, a cosa pensano / mentre dormiamo». Già, ci sono le voci. Ma di che si tratta? Solo di un «fenomeno che si produce tutto dentro l’uomo, a porte chiuse» (2), come vorrebbe Heidegger per il quale «la coscienza è voce che intercorre tra sé e sé, il sé spaesato nell’inautenticità e il sé ridestato alla sua autenticità» (3)? Oppure, con il filosofo Lévinas, sono solo voci che hanno a che fare con il volto dell’altro da me? Oh, quand’anche fosse così, non abbiamo ancora raggiunto lo specifico cristiano. Perché non si tratta solo di voci mosse dallo spaesamento dell’esser-ci heideggeriano, né di ingiunzioni che provengono dall’altro, quelle che «ci comandano / ci sgridano / quasi mai ci lodano» e «gridano nelle notti insonni», scrive Chandra. Sono piuttosto voci che chiamano in causa una dimensione trascendente rispetto alla quale il filosofo non sa e non può dire, mentre la poesia azzarda una parola, forse intuendo che ogni «vero dolore che esce dall’uomo appartiene anzitutto a Dio» (4). Qui si apre lo spazio interiore dell’anima che cerca e sente una Voce ergersi sulle voci. Una Voce più intima e profonda delle tante voci. Una voce che chiama, che fa parlare il cuore: «Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il suo volto”; il tuo volto, Signore, io cerco» (Salmo 26). A questo servono i comandamenti, a fare unisono tra le voci e la Voce. E mentre i decreti del sistema sembrano porte chiuse, i comandamenti di Dio sono porte aperte che fanno dei molti un solo popolo, con un solo Dio. Saremo diversi non per i decreti degli uomini, che pur rispettiamo, ma per i comandamenti di Dio se li amiamo. 1. Chandra Livia Candiani, Fatti vivo, Torino 2017, 143-144 2. A. Fumagalli, L’eco dello Spirito. Teologia della coscienza morale, Brescia 2012, 332 3. Idem, 332. 4. G. Bernanos, Diario di un curato di campagna, Milano 1998, 72Articoli correlati

Cambogia, una casa che cura gli ultimi

Nella zona rurale di Chumkirì la vecchia chiesa di legno in disuso è stata ristrutturata per diventare un centro sani…

Sierra Leone, l’esperienza di Ebola ha aiutato a contenere il Covid

Pochissimi contagi e decessi da Coronavirus nel Paese africano. Padre Peter Konteh, direttore della Caritas di Freeto…

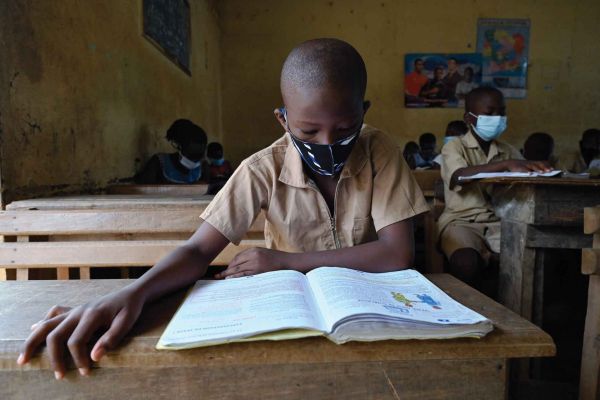

Tutti a scuola! Anzi no

In tutto il mondo, la pandemia di Coronavirus continua a impedire l’accesso all’istruzione a milioni di bambini e rag…