L’infermiere e il suo papà

Come bambini piccoli quando si ha paura si cercano mamma e papà. È un’esperienza così comune e così palese che ha illuminato la mia preghiera in questi giorni di coronavirus

Mi rendo conto che il sentimento prevalente in questi giorni di coronavirus è la paura. Non una paura generica, ma precisa, la paura della morte. Di una morte incombente, cinica e silente, la cui ombra si distende su ogni cosa, impregna ogni istante, attraversa ogni pensiero. È nei numeri, nei titoli, nella distanza tra di noi, nelle corse ai supermercati. La sento. E come bambini piccoli – perché siamo tutti piccoli di fronte alla morte – quando si ha paura si cercano mamma e papà. È un’esperienza così comune e così palese che ha illuminato la mia preghiera in questi giorni di coronavirus. Chiedere di mamma e papà. Dove siete, che ho paura! Si cercano loro perché sono l’inizio di tutto, sono quei legami che hanno fatto e fanno la nostra vita. In questi giorni tutto spinge a tornare lì, all’inizio, all’amore che ci ha generati e ci tiene in vita. Ma anche questo non basterebbe di fronte alla morte. Perché l’inizio porta con sé la fine. Ci vorrebbe piuttosto l’esperienza di qualcosa che viene prima. Di un’origine che precede ogni inizio. Questa tragedia avrà un suo senso, ha detto il dott. Amedeo Capetti, solo e nella misura in cui rinnova in noi la certezza di un’origine prima di ogni inizio e di un destino dopo ogni fine, che, nella fede, prende il nome di Dio-Padre, così come Gesù ce lo ha rivelato e così come Lui stesso ci ha insegnato a pregare. Due sono le circostanze che mi hanno spinto a scrivere. La prima, un infermiere che non conosco ma che ha postato un messaggio sulla sua pagina Facebook nella festa del papà. Una collega me lo ha girato. «Ho appena finito il turno di notte… un turno complicato come al solito… dove abbiamo tanti pazienti attaccati a un filo… Ho due pazienti… un padre e un figlio… entrambi con il casco Cpap per respirare… ma distanti una decina di metri l’uno dall’altro… il rumore assordante e l’isolamento non gli permettono di parlarsi… il figlio vomita… gli tolgo il casco… sta male… noi lo aiutiamo… subito dopo ci chiede un favore… di salutargli il padre poco distante e di fargli gli auguri… ecco lui mi ha ricordato che giorno era oggi… mi ha ricordato di essere padre e di essere figlio… figlio di un padre mai orgoglioso del lavoro di infermiere che faccio… io l’ho perso dieci anni fa e faccio gli auguri anche a lui… sperando che almeno adesso che rischio la vita più che in ogni altro momento della mia professione… sia fiero di me e che i miei figli lo siano del loro papà… magari un giorno me lo diranno, come io ero fiero del mio papà, un infermiere… un infermiere come me…». Niente da aggiungere. Niente. Se non contemplare quell’intreccio di padri, uno in azione, uno disteso sul letto e uno già in cielo. E poi figli, almeno due, alla ricerca dei loro papà. Per un saluto, un abbraccio, un gesto di stima, un segno d’amore. Una parola non detta. Nella paura e nella stanchezza viene spontaneo chiedere di mamma e papà. Dove siete, che ho paura? Ecco la preghiera più opportuna che ci riporta a casa, dove tutto ha avuto inizio. Ma mentirei, sarei un traditore, se non intuissi in quel messaggio un’attesa d’eternità, d’un’origine prima di ogni inizio e di un destino dopo ogni fine. «…l’ho perso dieci anni fa e faccio gli auguri anche a lui… sperando che adesso… sia fiero di me…». Come è vero Dio, quando torno in Italia voglio conoscere chi ha scritto queste parole! E poi una seconda circostanza. Densa, imponente, eterna. Quella vissuta da Gesù nel Getsemani dove tutto in Lui si condensa in una parola, Abbà. Bisogna tornare a quel momento quando Lui, il Figlio di Dio, ha vissuto «tristezza e angoscia», «fino alla morte». San Luca ci porta più vicini a Gesù quando ci dice che «cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi,…», e subito dopo, «entrato in agonia pregava più intensamente…» (Lc 22,41-45). In quel momento, la coscienza di Sé, la Sua forza, la Sua speranza, tutto si condensava in quella figura, in quell’origine, in quel destino, in quel “Padre”. Ecco la preghiera più opportuna, che anche Lui «imparò dalle cose che patì» (Eb 5,8), nella paura. E «in quella notte tragica… ci insegnò, in quel bisogno, a servircene» (1). L’unica preghiera che riporta Gesù a casa, dove tutto ha avuto origine, prima di ogni inizio e dove tutto è destino dopo ogni fine. «Padre, nelle tue mani affido il mio spirito», scrive sempre San Luca. Ebbene, mentirei a me stesso se dicessi di poter fare a meno di questa fede-origine-destino. Tradirei il mio cuore prima ancora che il Vangelo. E mentirei a quell’infermiere se tacessi questa fede. Lui, sfinito dopo il turno di notte, ma non ancora stanco di cercare il padre, «…l’ho perso dieci anni fa e faccio gli auguri anche a lui… sperando che adesso… sia fiero di me…». Solo per Cristo con Cristo e in Cristo possiamo credere che «nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso… Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore» (Rom 14,7-8). La nostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! (cfr. Col 3,3). Questo non ci toglie alcuna paura. E nondimeno, nell’«ora della solitudine / dell’inquieta veglia / con pensieri d’angoscia….Se tu dicessi “Padre”…» (2). Così sia.- C. Péguy, Getsemani, Milano 1997, 48.

- Donata Doni, Il fiore della gaggía, Roma 1973, 170.

Articoli correlati

Cambogia, una casa che cura gli ultimi

Nella zona rurale di Chumkirì la vecchia chiesa di legno in disuso è stata ristrutturata per diventare un centro sani…

Sierra Leone, l’esperienza di Ebola ha aiutato a contenere il Covid

Pochissimi contagi e decessi da Coronavirus nel Paese africano. Padre Peter Konteh, direttore della Caritas di Freeto…

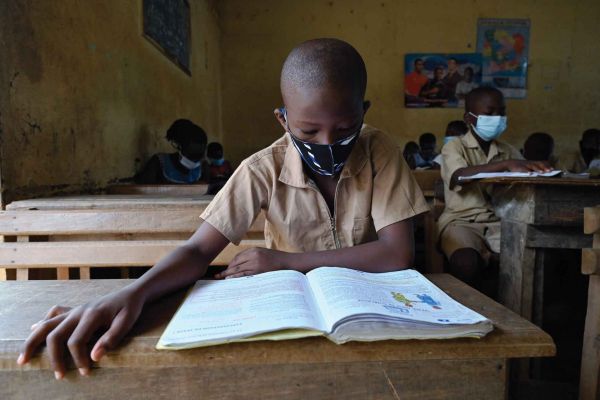

Tutti a scuola! Anzi no

In tutto il mondo, la pandemia di Coronavirus continua a impedire l’accesso all’istruzione a milioni di bambini e rag…