È la vita che vince

Nel mondo, la lotta alla mortalità infantile ha compiuto importanti passi avanti. Ma ancora non è sufficiente. Parla Flavia Bustreo, vicedirettore per la Salute della famiglia, delle donne e dei bambini dell’Organizzazione mondiale della sanità.

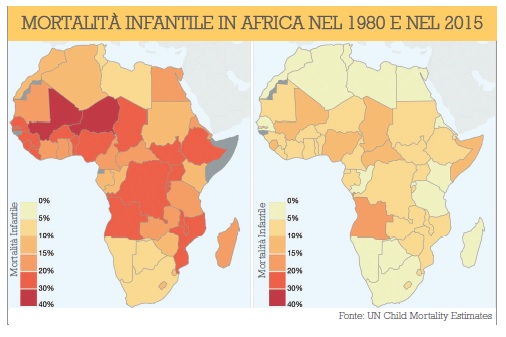

«A partire dal 1990 fino al 2015 il tasso di mortalità dei bambini sotto i cinque anni è dimezzato. Siamo passati da un po’ più di 12 milioni di bambini che non riuscivano a sopravvivere ogni anno a poco meno di 6 milioni. Va detto innanzitutto che questo è un progresso eccezionale. Io sono fra quelli che vedono il bicchiere mezzo pieno. Ovviamente, non è sufficiente». Originaria di Camposampiero in provincia di Padova, Flavia Bustreo, 55 anni, medico ed epidemiologa è vicedirettore per la Salute della famiglia, delle donne e dei bambini dell’Organizzazione mondiale della sanità. Lavora nel campo della salute pubblica da oltre vent’anni e ha fatto parte della task force per realizzare gli Obiettivi del Millennio, occupandosi in particolare della lotta alla mortalità infantile e della salute delle madri, due fra gli otto Obiettivi sui quali sono stati fatti i progressi più rilevanti. Se, infatti, dal 1990 il tasso di mortalità infantile ha cominciato a ridursi in molti Paesi, dal 2000 c’è stata addirittura un’accelerazione dei progressi di due volte e mezzo rispetto al decennio precedente. Il 5 febbraio si celebra la giornata della vita. Il pensiero va subito ai bambini. A che punto siamo nella lotta alla mortalità infantile? «I progressi sono stati eccezionali, anche se non sono stati sufficienti per raggiungere l’obiettivo di ridurre di due terzi la mortalità dei bambini sotto i cinque anni entro il 2015. Ci sono stati però singoli Paesi, anche nell’Africa subsahariana, che sono riusciti a raggiungere proprio l’obiettivo dei due terzi. Anche Paesi con reddito basso e un sistema sanitario relativamente fragile, come l’Etiopia, la Tanzania, il Malawi. Fuori dall’Africa penso al Bangladesh, il Nepal, il Brasile, il Messico». Cosa ha funzionato e cosa no? «Ha funzionato soprattutto la riduzione della mortalità dei bambini con età superiore al primo anno di vita. A questo risultato hanno contribuito i progressi fatti nel trattamento della diarrea e nella prevenzione della malaria, fra le cause principali di mortalità infantile. Ad aver funzionato meno bene è stata invece la riduzione della mortalità neonatale, dei bambini sotto il mese di vita. Quello che abbiamo visto è che in tantissimi Paesi la proporzione di morti neonatali ha continuato a crescere, anche dove diminuiva quella dei bimbi sopra l’anno. Nelle strategie, quindi, diventa molto importante concentrarsi sul momento del parto, i primi istanti di vita del bambino e il suo primo mese».

Articoli correlati

Haiti: adottiamo un nonno

La “Casa dei nonni” di Port-au-Prince è un luogo di accoglienza di anziani spesso soli e abbandonati che …

Il chirurgo del cuore

Primario del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo del Bambino Gesù di Taormina, il dottor Sasha Agati ha c…

Giù le mani dalla terra!

Presentato oggi a Roma il VI Rapporto Focsiv 2023: “I padroni della terra” sul land grabbing nel mondo. Un fenomeno i…