Un mondo di schiavi

Drammaticamente diffusa anche in Italia, la schiavitù è presente nel cibo, nei vestiti, nei cellulari e in molti servizi che usiamo ogni giorno. «Tutelare il lavoro per tutelare anche la persona», dice la sociologa Rosangela Lodigiani. Ascolta l’articolo in PODCAST

Il lavoro non è una merce. E, a maggior ragione, non lo sono le persone. Eppure nel XXI secolo il grave sfruttamento lavorativo rappresenta una piaga diffusa in tutto il mondo ed è presente in varie forme anche nel nostro Paese. Lavoro nero, grigio, povero. Lavoro schiavo. Non è solo una drammatica realtà. È un «crimine contro l’umanità», come lo ha definito più volte Papa Francesco, che ha fortemente voluto la Giornata mondiale contro la tratta di persone che si celebra l’8 febbraio, festa di santa Bakhita, schiava sudanese, divenuta religiosa canossiana in Italia e canonizzata nel Duemila.

Quello della schiavitù non è un tema del passato. È di drammatica attualità. E tocca tutti da vicino. Il lavoro schiavo è nel cibo che mangiamo, nei vestiti che indossiamo, nei cellulari che portiamo in tasca e nelle apparecchiature elettroniche che usiamo tutti i giorni. È nell’edilizia così come nei lavori di cura, si annida nella ristorazione e corre lungo le strade dove sfrecciano rider e fattorini. Si avvale sempre di più delle nuove tecnologie digitali e profitta della vulnerabilità di tante persone, soprattutto migranti, specialmente se non hanno la possibilità di mettere in regola i documenti.

Quello della tratta degli esseri umani e del grave sfruttamento (anche sessuale) è uno dei business illegali più redditizi al mondo in cui si intrecciano gli interessi di gruppi criminali transnazionali. Ma fiorisce anche grazie a un sistema economico-finanziario globale spudoratamente orientato al massimo sfruttamento di persone e ambiente a beneficio di pochi. «Un’economia che non rispetta la vita», ha ribadito recentemente Papa Francesco, ricordando anche i moltissimi bambini costretti a lavorare in tutto il mondo.

L’Agenda 2030 dell’Onu colloca il lavoro dignitoso al centro delle politiche per lo sviluppo e per una crescita sostenibile e inclusiva. Ma ovunque nel mondo – Italia compresa – cresce il lavoro povero che non consente alle persone di vivere in dignità e le mette a rischio di pratiche di sfruttamento che, nel caso delle donne, si legano spesso anche a violenze di genere. Su tutte queste situazioni e criticità ha ampiamente riflettuto e scritto la professoressa Rosangela Lodigiani, docente di sociologia economica e del lavoro all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il presidente Sergio Mattarella ha ribadito in più occasioni che «il lavoro è un diritto da tutelare», chiedendo di mettere fine a «caporalato e morti bianche». Possiamo parlare di schiavitù oggi in Italia?

«Che il lavoro sia un diritto da tutelare è un principio scolpito nella nostra Costituzione. Non solo la Repubblica italiana è “fondata” sul lavoro (art 1) ma, nel riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (art. 4). E poi ancora, afferma un principio importantissimo: il lavoratore deve ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36)».

Questi sono i capisaldi imprescindibili per parlare di diritto al lavoro. Ma non a un lavoro qualunque…

«Infatti. A un lavoro dignitoso e sicuro, a un lavoro giustamente retribuito. Se questi aspetti non sono garantiti il rischio dello sfruttamento è reale, come reale è il rischio di dimenticare il legame profondo che c’è tra lavoro e persona. Tutelare il lavoro vuol dire tutelare la persona. Ecco perché il lavoro non è una merce: la persona non lo è e non lo può, non lo deve diventare. Purtroppo, non è sempre così e i fenomeni di sfruttamento lavorativo, che possono sfociare in forme di nuova schiavitù quando particolarmente gravi, lo dimostrano. Ed ecco perché ci può essere continuità tra violazione dei diritti del lavoro e violazione dei diritti umani. Anche nel nostro Paese».

Quali sono gli ambiti in cui è maggiormente presente il grave sfruttamento lavorativo?

«Sono quelli dell’edilizia, della logistica per la distribuzione delle merci, dell’agroalimentare. Sono i settori più esposti all’outsourcing, al subappalto a catena e alla carenza di controlli che a ogni passaggio diventano più difficili, più esposti così alle infiltrazioni della criminalità; settori dove è più diffuso il caporalato che sfrutta soprattutto manodopera immigrata, magari in condizione irregolare, più ricattabile e disposta per necessità ad accettare qualunque condizione di lavoro. Questo non significa ovviamente che lo sfruttamento possa nascondersi solo in questi settori né che non sia possibile assicurare in questi stessi ambiti condizioni giuste di lavoro».

E tutto il settore della cura?

«Pure il lavoro domestico (ma non solo) è stato fortemente etnicizzato e caratterizzato da forte irregolarità. Schiere di lavoratori e soprattutto lavoratrici di origine straniera sono impiegate in larga parte senza contratto, senza rispetto di minimi salariali e orari di lavoro, a rischio di subire abusi e violenze. Secondo i più recenti dati dell’Osservatorio Domina sul lavoro domestico, in Italia ci sono circa 1,86 milioni tra colf, badanti e babysitter, di cui circa il 70% ha background migratorio; oltre la metà, quasi 6 su 10, lavora in nero. Si tratta di un “welfare parallelo”, come viene definito, che è alimentato dalla convenienza economica per le famiglie. Un fenomeno complesso che apre anche il tema delle corresponsabilità».

Si parla sempre più anche di caporalato digitale. Che cosa si intende? Quali lavoratori ne sono più interessati?

«È purtroppo un fenomeno in crescita, che riguarda molti dei lavoratori della cosiddetta Gig economy, l’economia dei “lavoretti” on demand, a richiesta. I più noti, perché saliti alla ribalta soprattutto nel periodo della pandemia, sono i cosiddetti rider, i ciclofattorini, il cui sfruttamento passa attraverso un algoritmo che smista e assegna gli incarichi e detta i ritmi del lavoro. Questo riguarda, più in generale, i lavoratori per le piattaforme di servizi di varia natura, che operano on demand e che spesso sono (erroneamente) considerati e trattati come lavoratori autonomi, ma senza adeguate tutele e diritti. Per fortuna è un ambito in cui si sta molto intervenendo anche a seguito delle nuove direttive europee in materia».

Spesso il grave sfruttamento lavorativo riguarda persone con background migratorio, ma ci sono anche tanti italiani che hanno un lavoro non adeguatamente retribuito, sicuro e protetto…

«Quello dello sfruttamento e del lavoro povero è un fenomeno complesso e paradossale. Lavoro e dignità dovrebbero costituire un binomio indissolubile, ma in tante situazioni questo legame viene spezzato. La questione poi è davvero complessa perché può essere drammaticamente legata allo sfruttamento e alla non adeguata retribuzione, o più “semplicemente” all’insufficienza di lavoro, cioè alla sottooccupazione, incerta e precaria, o al part-time involontario che portano a lavorare un numero di ore non adeguato per ottenere un guadagno adatto a mantenere se stessi e la propria famiglia».

Chi è maggiormente a rischio?

«La possibilità di sfruttamento è più elevata quando si intreccia con altre disuguaglianze come quelle di genere, età, appartenenza etnica (penalizzando donne, giovani e stranieri) e di livello di competenze (penalizzando i meno qualificati). Le persone più a rischio sono quelle che assommano più elementi di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, come una giovane donna straniera priva di un titolo di studio (riconosciuto), per fare un esempio».

Quali le priorità per contrastare il lavoro-schiavo e il lavoro povero?

«C’è un livello normativo e dei controlli, che è il primo che va considerato, e su cui molto di sta facendo. C’è però anche un livello che definirei culturale e societario e riguarda la necessità di una presa di consapevolezza collettiva del problema, che non possiamo più dire che sia nascosto o del tutto invisibile. Perché molte cose ormai sono note: proteste, manifestazioni, inchieste e servizi giornalistici portano questi temi all’attenzione di tutti. Molto possiamo fare anche come cittadini che assumono assistenti nelle famiglie o come consumatori, prestando attenzione alle merci che compriamo, a partire dalla certificazione della filiera produttiva. Penso in particolare al settore agroalimentare».

Dunque siamo tutti chiamati in causa?

«Certamente. Noi tutti abbiamo la responsabilità di contribuire a combattere quella che Papa Francesco chiama “l’economia dello scarto”, che lascia indietro, butta via tutto ciò che non è efficiente, produttivo, performante e che porta a efficientare tutti i processi produttivi, a ottimizzarli, con l’obiettivo di estrarre il maggior valore economico possibile, senza considerare l’importanza di altri tipi di valore, a partire da quello sociale. C’è un altro salto da compiere: quello di riuscire a dare il giusto valore sociale (e quindi anche economico) a tanti preziosissimi lavori di servizio (non solo nei servizi) fortemente svalutati e sottopagati. Anche di qui passa la dignità del lavoro».

Articoli correlati

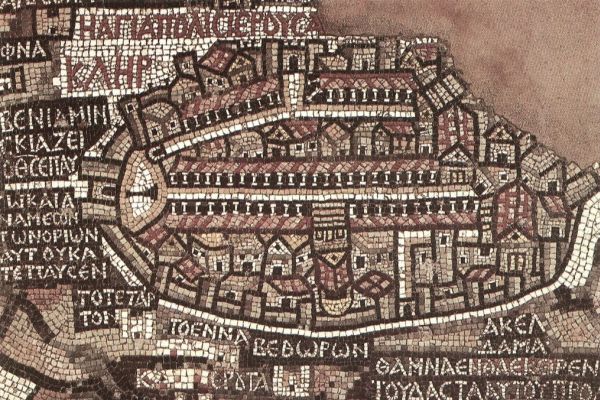

Giordania, l’alba del cristianesimo

Una seconda possibilità per i dimenticati di Yaoundé